Di fronte alla guerra scoppiata in Ucraina è impossibile rimanere indifferenti: non possiamo esserlo come persone e nemmeno come professionisti. Sappiamo che in questo esatto momento non c’è una sola guerra ma diverse guerre in tutto il mondo, forse anche più sanguinose di quella Ucraina, ma per diversi motivi questa ci sta preoccupando di più: è un episodio di “commozione selettiva” che viene ben analizzato da Ingrid Colanicchia su Micromega. Al di là delle molteplici motivazioni che ci rendono così sensibili a questo conflitto, tuttavia, chi lavora nel campo del marketing non ha potuto non chiedersi, in questi giorni, se e come affrontare questo tema nelle comunicazioni di un brand.

Se non fare riferimenti a quel che sta accadendo nel mondo potrebbe sembrare un atto di superficialità, è anche vero che appropriarsi di tematiche magari lontane anni luce dai valori di un’impresa potrebbe essere percepito come una captatio benevolentiae: un desiderio di acchiapparsi qualche like, con l’ennesimo post sul tema del giorno.

Come analizza puntualmente Tiffany Hsu, sul New York Times, non appena è esploso il conflitto moltissimi brand si sono affrettati nell’esprimere solidarietà al popolo ucraino: app per la produttività, team di e-Sports, servizi di criptovalute e giganti dell’advertising. Era una bufala, invece, il boicottaggio da parte di PornHub. Un messaggio di vicinanza, per quanto semplice, può essere già politico: basta una sfumatura, come la scelta della parola invasione al posto della parola guerra, per dare un’interpretazione diversa dei fatti. In ogni caso, è forse il primo passo e il meno rischioso di tutti. In alcuni casi un messaggio di vicinanza e una bandiera ucraina sul logo sono quindi bastati, in altri il gesto formale ha spinto i clienti a chiedere cosa quel brand stia realmente facendo per sostenere l’Ucraina. Un esempio su tutti è quello di Nestlé: se da una parte il brand ha pubblicato contenuti in sostegno al paese governato da Zelensky, attualmente è anche bersaglio di un vero e proprio boicottaggio dovuto al rifiuto di abbandonare il mercato russo.

Ma come dovrebbe comportarsi un brand in un contesto di guerra? Sia chiaro, non è un tema nuovo. Da almeno due secoli le imprese che badano alla comunicazione si sono dovute confrontare con il tema della guerra. Durante le guerre mondiali brand come Coca Cola e Johnson & Johnson potevano arrivare ad indebitarsi pur di dimostrare il loro sostegno alle truppe: sul rapporto fin troppo complice tra marketing e guerra esistono libri come “The Huns Have Got My Gramophone!”, che ci mostra in modo inquietante il proliferare di campagne pubblicitarie che sfruttavano la Grande Guerra per vendere sigarette, grammofoni o persino cani da guardia.

Oggi però molte cose sono cambiate. Anche se il mondo non ha mai smesso di vedere le guerre, in Europa le percepivamo così lontane da esserci dimenticati come affrontarle. Probabilmente, gran parte dei creativi al lavoro nelle agenzie oggi, può aggrapparsi solo all’11 settembre o al COVID, per intuire il contesto emotivo scaturito da questo conflitto, ma non sono drammi davvero sovrapponibili. Di certo oggi la gran parte dei brand ha posizioni contrarie alla guerra, ma è anche vero che storicamente il marketing ha sempre suggerito di allontanarsi il più possibile dalla politica, rendendo estranea la comunicazione pubblicitaria da tematiche così drammatiche. Siamo però nell’era dei social media e anche in quella della generazione Z, che di fatto hanno abituato ogni marchio a prendere una posizione esplicita in merito ad alcuni valori: pena il boicottaggio.

Oggi alcuni digital strategist, come Aaron Kwittken di KWT Global, hanno letteralmente intimato a tutti i brand e tutte le agenzie non solo di interrompere alcune campagne (cosa da fare in emergenza, ma che non si può perpetuare a lungo) ma anche di prendere esplicite posizioni di supporto all’Ucraina, al grido di “Il silenzio è violenza”. Kwittken paragona la mobilitazione dei brand contro la Russia a quello che è accaduto negli Stati Uniti dopo l’omicidio di George Floyd. Proprio il Black Lives Matter è stato uno dei primi momenti storici in cui non solo era considerato auspicabile per i brand prendere posizione, ma era pericoloso non prenderla. “Quando ci sono eventi catastrofici le aziende suggeriscono ai loro clienti di mettere in pausa i social media, le campagne, le promozioni e le attività di PR, nel timore di essere percepiti come insensibili”, scrive Kwittken su The Drum, “E se fosse il momento per i brand di trattare i temi geopolitici così come già facciamo per l’ecologia? In fondo siamo certi, come operatori di settore, di aver fatto tutto il possibile per combattere la disinformazione russa e di non aver avuto nessun impatto su quel che accade oggi?”. L’opinione di Kwittken è oggi avvalorata dai dati: a seguito di una ricerca il 56% degli inglesi si è detto meno disposto ad acquistare da un brand che continua a fare business in Russia, mentre il 51% si è detto ben disposto verso i brand che investono nel sostegno all’Ucraina. Negli Stati Uniti, secondo una ricerca di Gartner, il 60% dei consumatori si attende dai brand una riconsiderazione sul proprio business in Russia, una comunicazione sulla sicurezza del personale in regioni coinvolte dal conflitto (55%) e rassicurazioni sugli effetti della guerra sulle scorte e sui prezzi (46%). Nella stessa ricerca solo l’11% ha ritenuto opportuna l’interruzione completa delle attività di marketing di un brand.

Come già prevedevano Yan Jin e Lucinda Austin in una stimolante lettura sulla Crisis Communication, “La brand neutrality è morta. Lo è stata dall’omicidio di George Floyd e dalle insurrezioni del 6 gennaio”.

Il problema è che non sempre l’attivismo o la semplice solidarietà possono essere percepiti come genuini. Questo è ad esempio il caso della influencer Kylie Jenner, criticata aspramente per aver pubblicato una story di solidarietà all’Ucraina a cui è seguita, a poche ore di distanza, una story di lancio del suo rossetto. Un timore simile è quello che ha spinto un brand come Taffo, arci-noto per il suo real time marketing, ad evitare di occuparsi di Ucraina, ben consapevole che lo stile che lo contraddistingue non si sarebbe adattato a contenuti di questo genere. Riccardo Pirrone, social manager del brand, commenta questa scelta sulle pagine di Affari Italiani: “Abbiamo costruito una community, prima di esporci su un particolare tema? Altrimenti è, con un neologismo che potremmo coniare in questo caso, peacewashing. Bisogna capire su quali temi il brand deve esporsi: farlo su tutto è sbagliato, perché ormai i brand sono come le persone e quindi devono parlare di ciò che conoscono e di ciò in cui credono. Altrimenti suonano fasulli”.

Insomma, parlare della guerra senza azioni concrete, o senza una vera vicinanza a questi temi, può risultare controproducente, facendo ricadere la comunicazione in quello che si definisce attivismo performativo: sostenere qualunque causa non per vero credo, ma per ottenere un ritorno di visibilità legato all’attualità della tematica trattata.

Dalla solidarietà all’attivismo (e i suoi effetti collaterali)

A rendere più difficile la scelta di un brand, rispetto all’opportunità o meno di fare riferimento alla guerra, è il fatto è che in questo conflitto dalle aziende si pretendono non solo parole, ma anche azioni. Molti brand non si sono limitati a comunicare solidarietà o raccogliere fondi, ma stanno provando a mettere in difficoltà l’economia Russa, con una sorta di “embargo privato”. Lo scopo sarebbe quello di allinearsi ai tentativi dei governi occidentali di rispondere al conflitto bellico con una interruzione dei commerci, forse l’unica arma “pacifica” in grado di mettere in difficoltà una politica espansionistica. La lista di aziende che hanno interrotto le loro attività in Russia si allunga di giorno in giorno: tra i primi ci sono stati McDonald’s e Coca-Cola, spinti da un movimento social che li avrebbe boicottati in caso contrario. Sono poi seguiti nomi celebri come Apple, Netflix, Ikea, Burger King, Pepsi, KFC, Heineken e così via (qui una lista completa, redatta dalla CNN).

Oltre ad avere effetti economici sulla popolazione, l’intenzione può essere interpretata anche come un attacco dall’interno allo storico isolazionismo culturale russo: come scrive la columnist Yasmeen Serhan su The Atlantic, infatti, si ritiene che probabilmente “Se i russi non potranno continuare a fare ciò che amano, come guardare le partite di calcio, un film occidentale, i concerti, la loro tolleranza nei confronti delle politiche isolazioniste del loro governo diminuirà”. Anche questa scelta non è stata tuttavia esente da critiche: di fatto quello che i brand stanno provocando è anche un danno irreversibile all’intera economia russa, non solo a Putin.

Per questo motivo ha provato a distinguersi, senza troppe fortune, la comunicazione di UNIQLO. Questo celebre marchio d’abbigliamento, differenziandosi da Zara ed H&M, non ha immediatamente chiuso i suoi negozi russi: “Vestirsi è una necessità della vita”, ha affermato il fondatore Tadashi Yanai, “Le persone russe devono godere degli stessi diritti di cui godiamo tutti noi”. Nonostante le motivazioni, che hanno certamente qualche fondamento, la risposta dell’opinione pubblica occidentale è stata così aggressiva da costringere UNIQLO a cambiare idea in sole due settimane. Mentre i sondaggi davano quasi la metà degli inglesi disposti a boicottare il celebre marchio d’abbigliamento, UNIQLO si affrettava a chiudere tutti i 49 store russi, con una condanna “a qualunque atto di ostilità” e una corposa donazione alle vittime del conflitto.

La scelta di “boicottare chi attacca” è di fatto politica e spesso fatta per timore di essere a nostra volta boicottati dal pubblico “sovrano”. Non è un dilemma nuovo anche se i social oggi lo amplificano: come rileva il docente di etica di Harvard, Nien-hê Hsieh, delle domande simili se le ponevano i brand negli anni Ottanta, interrogandosi sull’opportunità di boicottare il Sud Africa con dei disinvestimenti, per fermare l’apertheid: “I brand si chiedevano come migliorare le cose. Stare nel Paese li avrebbe resi complici? Secondo alcuni si poteva provare a ridurre la complicità e provare a migliorare le cose in modo più efficace proprio rimanendo in Sud Africa. Secondo altri fare affari lì e pagare le tasse lì era una forma di complicità”. La risposta non venne trovata allora e non è facile trovarla oggi, perché si posiziona al confine tra diritti umani e politica.

Più sicure e difficilmente criticabili sono invece quelle iniziative ben legate ai valori del brand, e alle sue logiche di funzionamento. Pensiamo in questo caso ad iLiad, che di solito non fa politica, ma che ha sostenuto la popolazione ucraina facendo quel che sa fare meglio: azzerando i costi delle chiamate da e per l’Ucraina, per favorire il contatto con chi lì ha amici e parenti. Wizz Air, che è una compagnia aerea, ha agito con 100mila posti gratuiti sui suoi voli continentali da e per i paesi confinanti, aiutando fuga e aiuti. Sono atti performativi, non solo messaggi, che essendo perfettamente in linea con la mission del brand lo rafforzano senza esporlo a particolari critiche.

A non potersi esimere dall’assumere un ruolo attivo sono poi tutti i brand legati al mondo dell’informazione e dei social media, dato che è proprio con la propaganda che si prova a dare giustificazione ai conflitti. Twitter, ad esempio, ha temporaneamente interrotto tutte le inserzioni pubblicitarie rivolte alla Russia e all’Ucraina, per non distrarre il pubblico da informazioni salvavita. Successivamente ha mostrato dei disclaimer sui tweet pubblicati da canali russi affiliati allo Stato e ha rimosso migliaia di account che diffondevano fake news. Anche Facebook ha provato a bloccare testate come Russia Today e Sputnik News, ma proprio per questo il social è stato definivamente bloccato dal governo Russo, su tutto il territorio. Stessa sorte è toccata anche a Instagram, mentre il Cremlino bollava Meta (azienda di Facebook e Instagram) come compagnia “estremista”. In un vero e proprio contesto di guerra su due fronti, dal canto suo Meta ha risposto al blocco russo con una nuova limitazione: la sospensione di tutte le campagne pubblicitarie di aziende russe rivolte al mercato occidentale. L’attenzione di Putin ai social media non è casuale: da una parte li usa da anni per la disinformatia (e lo fa anche oggi, con la campagna #letsgoforpeace), dall’altra sa che possono essere uno strumento di comunicazione incontrollabile, durante le guerre. Non stupisce che Er Arnold, ricercatore europeo sulla sicurezza, abbia dichiarato a Wired di ottenere il 95% delle informazioni chiave su questa guerra direttamente da Twitter.

Dal punto di vista dell’immagine, invece, le nuove prese di posizione dei social contro la Russia sono certamente controverse. Per anni piattaforme come Facebook hanno di fatto veicolato campagne di disinformazione russe senza porsi particolari problemi, al grido di pecunia non olet. Questo è specchio della grande contraddizione di aziende private con una potenza di fuoco incredibile sull’opinione pubblica, nel bene e nel male… non è la guerra in Ucraina a farcelo scoprire, purtroppo.

La sottile linea di confine tra solidarietà e cancel culture

Se qualcuno si è espresso in modo semplicemente solidale o ha fatto vero e proprio attivismo, altri sono dovuti correre ai ripari, o si sono messi nei guai a causa dell’eccessiva proattività dal mettersi al riparo dalle critiche. Sappiamo che la regola numero uno, e più dimenticata, nel crisis management è: “niente panico”, e questa guerra ce lo sta ricordando una volta di più. Nel Regno Unito il sito di comparazione dei prezzi “Compare the Market” si è affrettato a nascondere dalla proprie pagine la mascotte che utilizza con successo da oltre 13 anni: un piccolo suricato vestito da oligarca russo. Per molti anni lo spot del suricato è stato tra i più amati d’Inghilterra, ora però fa tutto un altro effetto.

Se cancellare un suricato milionario non è poi drammatico, lo è cancellare lezioni di letteratura russa per evitare imbarazzi: questo è quel che è accaduto presso l’Università Bicocca, che ha rimosso un laboratorio di letteratura russa dai suoi corsi, per poi scusarsi piuttosto goffamente.

Similmente Netflix si è addossata qualche critica per aver bloccato la produzione di un adattamento di Anna Karenina, celebre opera di Tolstoj. In modo ancor più controverso diversi piccoli e grandi brand hanno preso provvedimenti eccessivi e illogici: alcune catene di supermercati americani hanno rimosso la vodka dagli scaffali (solo l’1,2% della vodka venduta in America è davvero russa) e alcuni ristoranti hanno cambiato i nomi dei cocktail “Moscow Mule” e “White Russian” per non urtare eventuali clienti ucraini. In questi casi il rischio è che, nonostante le buone intenzioni, si possa sconfinare in una imbarazzante e partigiana cancellazione della cultura russa.

Tra i primi a parlare apertamente di cancel culture nei confronti della Russia, è stato Spencer Bokat-Lindet su Debatable, una interessante newsletter del New York Times: “Queste sanzioni informali alla cultura russa e all’economia russa possono davvero cambiare il corso della guerra? O sono gesti istrionici che stigmatizzano un’intera popolazione per i crimini di un autocrate?”.

Questa riflessione di Bokat-Lindet fa riferimento non solo ai brand che hanno interrotto i commerci con la Russia, ma con chi ha di fatto rimosso ogni riferimento alla cultura russa per evitare di essere superficialmente additato come un sostenitore di Putin. Molte associazioni culturali, ad esempio, hanno allontanato artisti russi che non hanno preso le distanze dal loro governatore, un gesto che per altro avrebbe potuto mettere a rischio le loro famiglie.

Context is King… oggi più che mai

Il problema è che nel mondo d’oggi nessun brand può dirsi avulso dal mondo che lo circonda. Anche se non abbiamo mai trattato tematiche politiche, la nostra pubblicità, la nostra comunicazione, la nostra immagine si ritroveranno in un agglomerato di notizie che ci affiancherà. Pensate al vostro profilo Facebook: scorrendo passerete dalle foto del gatto di vostra cugina a una nuovissima crema anti-age, inframezzati da video di bambini che piangono per i bombardamenti. Ne sa qualcosa la catena di ristoranti Applebee, che ha deciso di interrompere una sua campagna televisiva dopo essersi accorta che appariva come split screen anche durante le dirette della CNN da Kiev: “I brand devono essere consapevoli del contesto, del tono e del momento in cui appare il loro advertising”, spiega il responsabile della campagna Dave Barnett, “Non riguarda solo la relazione più o meno diretta tra quel brand e il conflitto o ogni altro evento. Il contesto è prioritario, questo è sempre stato vero e oggi lo è ancor di più”.

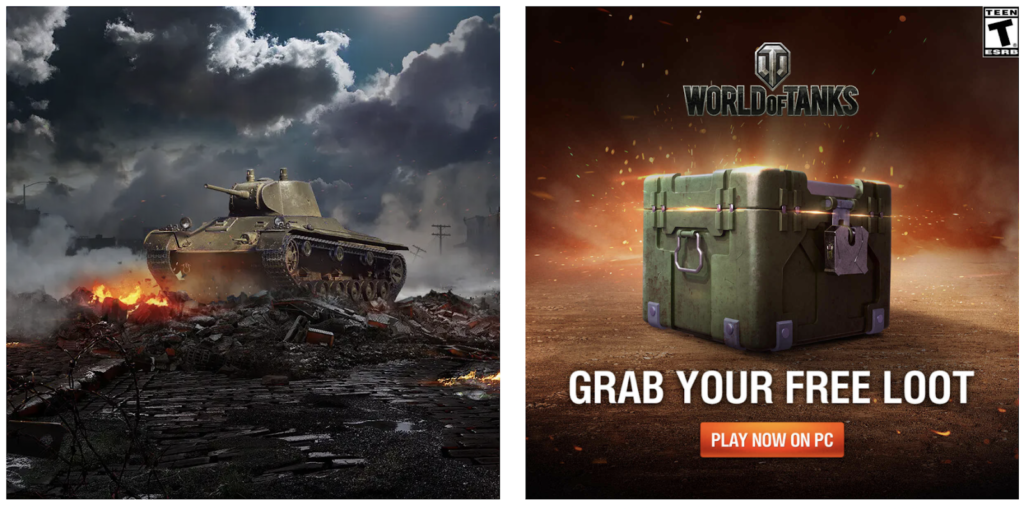

Oltre ad essere cambiato il contesto, è sicuramente cambiata anche la nostra percezione del mondo. Quello che prima sembrava uno scenario remoto, lontano da noi nello spazio o nella storia, è tornato tristemente reale e vicinissimo: sappiamo di altre guerre, ma ora ne siamo spaventati. Così se una volta potevamo trovare normale vedere dei banner di giochi bellici, ora li troviamo di cattivo gusto… motivo per cui “World of Tanks”, celebre videogioco di guerra, ha immediatamente sostituito tutte le sue campagne nel tentativo di “nascondere” i carri armati.

Infine, oltre alla rinnovata sensibilità, ci sarà anche un impatto sensibile sull’economia di tutti i Paesi: in Italia già vediamo i prezzi del carburante alle stelle e le file nei supermercati per paura di non poter più trovare pasta e farina. In un clima di timore cambiano le priorità e anche le scelte d’acquisto: secondo un recentissimo sondaggio Ipsos il 75% degli italiani avrebbe già limitato i consumi nel timore di effetti negativi legati alla guerra. Il 30% dei nostri concittadini limiterà gli spostamenti in auto, il 19% farà scorte alimentari, il 15% rinvierà acquisti impegnativi e il 10% rimanderà i programmi per le vacanze.

Anche se magari abbiamo un business locale, che non ha nulla a che fare con la Russia e l’Ucraina, è sempre bene fermarsi e fare un’analisi sui possibili impatti che il contesto potrà avere sulla nostra comunicazione: viviamo in un mondo globale, nessuno può considerarsi davvero al sicuro dagli effetti di questi eventi.

L’esempio delle agenzie di comunicazione ucraine

Chi però stra soffrendo davvero un drammatico cambiamento del contesto in cui vive è, ovviamente, chi vive in Ucraina, incluse le agenzie di comunicazione ucraine, che stanno usando le loro competenze di marketing per fare la differenza. Di questo scrive con dovizia di particolari Brian Bonilla su AdAge, dopo aver intervistato sei amministratori delegati di queste realtà. L’agenzia Grape, ad esempio, ha investito il tempo di tutti i suoi team creativi ed account manager per creare contenuti che raccontino la drammatica realtà di guerra. Grape, insieme a Banda e Bickerstaff, è una delle tre più grandi realtà consulenziali del Paese, che stanno collaborando attivamente con il presidente Zelensky per aumentare l’awareness internazionale e russa sul conflitto. Uno dei contenuti generati, sulla base di questa collaborazione, è il toccante video intitolato “Ukraine is Now”.

ISD Group, agenzia con base a Kiev e che si è aggiudicata il Leone a Cannes 2019, si è spinta persino a creare un brief dal titolo provocatorio “Prevenire la Terza Guerra Mondiale”, con tanto di deadline e richiesta al mondo di intervenire per fermare l’escalation di violenza.

Una vera e propria riconversione degli strumenti che meglio padroneggiano, che ha visto la solidarietà di agenzie di tutto il mondo: un gruppo di digital strategist inglesi, ad esempio, ha provato ad inviare alcuni di questi contenuti tramite campagne paid targettizzate sul pubblico russo. Quel che hanno scoperto, infatti, è che le campagne pubblicitarie erano meno sottoposte alla censura, cosa che ha consentito loro di bypassare i controlli e far arrivare questi messaggi ad oltre 42000 utenti. Allo stesso modo l’agenzia tedesca DDB ha veicolato i contenuti di Reporters Without Borders verso il pubblico russo usando nuovi canali non convenzionali: attraverso la blockchain e l’uso di link Ethereum. Anche queste notizie ci fanno capire che, con le sue capacità, chi fa marketing può davvero fare la differenza, e non solo per sostenere un business.

Per capire cosa fare serve un brand forte

Come ci è chiaro, leggendo le tante firme prestigiose che abbiamo citato in questa riflessione, non esistono risposte univoche e corrette, o modelli prefissati da seguire… ma tutti devono fare la propria parte.

Per capire come agire bisogna, per prima cosa, conoscere a fondo il nostro brand. Ricerchiamo nei nostri valori, nella nostra identità, nel contesto in cui operiamo, il giusto modo di trattare le tematiche che ci circondano. Provando ad essere sempre coerenti, perché non c’è nulla di peggiore dell’incoerenza per mostrare il fianco alle critiche.

Come afferma Erinch Sahan, Chief Executive di World Fair Trade Organization, “Una risposta coerente richiede una mission che vada ben al di là dei trend giornalieri, di cosa sia in voga, dei tweet e dei like dei clienti. Occorre la capacità di guardare davvero ai problemi che si genereranno domani e all’impatto che il nostro brand potrà avere”. Della stessa opinione è anche Nevine El Waaraky, Marketing Advisory di Accenture Interactive: “Alcune persone sono convinte che basti stampare un’etichetta o parlare di un problema ma non è certamente così. Le persone valutano il comportamento dei brand in modo molto più concreto oggi”.

Vale sempre quello che che afferma Simon Sinek nel suo celebre manuale: “Devi partire dal tuo perché”. Qual è la tua ragione d’essere? Michelin vende sicurezza, non pneumatici. Starbucks vende uno stile di vita. Apple vende creatività. Brand con identità forti sono più difficili da mettere in discussione, perché possono fare scelte più coerenti.

In situazioni di emergenza, come l’esplosione di una guerra, è sempre importante fare una pausa, per evitare che il nostro messaggio possa stridere con il contesto imprevedibile in cui ci troviamo. Poi, prima di agire o commentare, è sempre bene porsi quattro domande fondamentali:

- Se dovessimo pubblicare un messaggio su questa crisi, sarebbe coerente con il tone of voice del nostro brand?

- Questo è un tema rilevante in riferimento alla nostra storia, ai nostri valori e alla nostra mission?

- Questo evento sta cambiando le prospettive, i valori e le priorità del nostro target?

- Possiamo provare a fare la differenza facendo qualcosa che sia coerente con le nostre capacità e con la nostra attività?

Solo così, forse, come comunicatori, imprenditori ed esseri umani potremo dare le risposte a temi così decisivi e complessi per il futuro di tutti noi.

Vuoi dare una svolta digital alla tua azienda?

Parlaci del tuo progetto, disegneremo la strategia migliore per le tue esigenze.